|

||||||

Les étapes de la création

Jusqu’en 1953 : la période classique

Philolaos est d’abord influencé par l’art grec antique, notamment les périodes archaïques et classiques. Force et pureté transparaissent dans ses premières sculptures. Certaines de ses oeuvres évoquent également l’expressivité de la poterie populaire de Thessalie ou de l’art néolithique. Digne héritier d’un père menuisier, Philolaos sculpte le bois, mais également les autres matériaux classiques tels que la terre cuite, le plâtre, le marbre et la pierre.

Philolaos est d’abord influencé par l’art grec antique, notamment les périodes archaïques et classiques. Force et pureté transparaissent dans ses premières sculptures. Certaines de ses oeuvres évoquent également l’expressivité de la poterie populaire de Thessalie ou de l’art néolithique. Digne héritier d’un père menuisier, Philolaos sculpte le bois, mais également les autres matériaux classiques tels que la terre cuite, le plâtre, le marbre et la pierre.

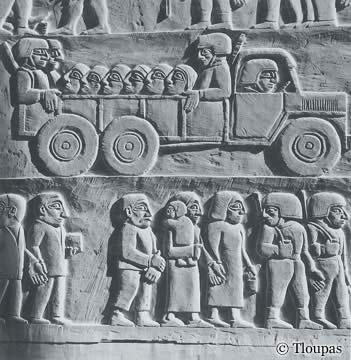

Dès son arrivée en France en 1950, Philolaos découvre l’art lyrique et l’abstraction. Il se libère alors de l’influence grecque pour s’ouvrir à la nouveauté des styles et des matériaux. Il est attiré par des bas-reliefs assyriens et égyptiens exposés au Louvre. Il prend ainsi conscience du champ d’expression qui lui reste encore à explorer et exprime un besoin de renouveau constant, s’opposant à l’ennui et à la facilité :

« Ecartant toute complaisance, il faut s’essayer à des solutions inédites »

(Propos de Philolaos in « Philolaos, un sculpteur dans l'architecture »[8])

De 1953 à 1962 : la découverte du métal et la naissance du « style » Philolaos

Il participe tôt à de nombreux concours et expositions (salons, galeries, musées, biennales) personnelles et collectives principalement à Paris, Rome et Athènes.

Il participe tôt à de nombreux concours et expositions (salons, galeries, musées, biennales) personnelles et collectives principalement à Paris, Rome et Athènes.

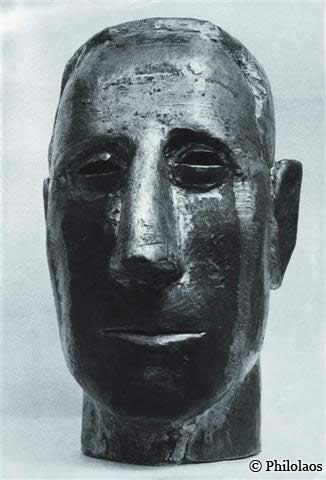

En 1953 s’opère un tournant important dans sa carrière de sculpteur : il réalise ses premières œuvres en plomb (portrait de Max) et découvre l’acier inoxydable, qui va devenir son matériau de prédilection.

Le travail du métal lui fait renouer avec la tradition d’un grand-père chaudronnier. Il sculpte dans le cuivre, mais surtout le plomb et le fer, puis l’inox, le béton et quelques métaux rares.

La période qui suit laisse largement place au figuratif, à l’abstrait et au dépouillement, rompant avec le classicisme. Ses formes se font végétales ou extravagantes.

« Ca ne représente pas. Ca ne signifie rien » ( Propos de Philolaos in « Philolaos, sculpteur »[9])

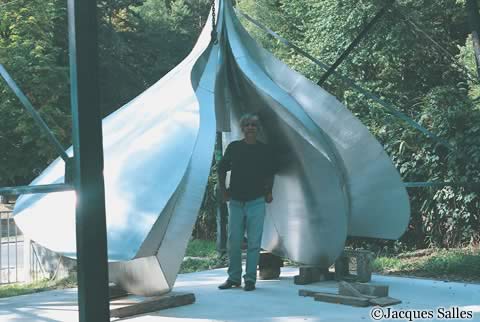

A partir de 1962 : les œuvres monumentales et l’art urbain

Le début des années 1960 signe sa collaboration avec les architectes. Il rencontre André Gomis en 1959. Ils réalisent ensemble une sculpture à Bagneux puis les Châteaux d’eau de Valence, construits de 1963 à 1971. En 1962, il crée ses premières œuvres monumentales conçues pour des espaces extérieurs (jardins publics, cours d’école, ronds points, patios...). De 1967 à 1983 il effectue environ une commande par an, en collaboration avec des architectes et dans le cadre de la commission du 1% nationale. On le surnomme « le sculpteur des architectes ». Ses dernières recherches portent sur des cheminements piétonniers, des théâtres de plein air et des espaces de jeux pour enfants. La fin de son œuvre est entièrement tournée vers l’art urbain.